イタリア・ミラノ『スフォルツェスコ城』をピックアップ!

2019年7月に訪れたイタリア・ミラノ。

ナヴィリオ運河沿い~『サン・ロレンツォ・マッジョーレ教会』を経て、徒歩でスフォルツァ城に到着。

スフォルツェスコ城(又はスフォルツァ城)は入場するのに有料かと思いきや、城内に入るだけなら無料(城内の博物館は有料)。

私は時間の都合上、城内の博物館には行けませんでしたが、城内だけでも見応えがありました!

まずはルネッサンス期最大の城「スフォルツェスコ城」へのアクセスから見ていこう(^^)/

この記事の目次

『スフォルツァ城』へのアクセス。

スフォルツァ城は、地下鉄1号線カイロリ(Cairoli)駅から徒歩2分ほど。

またミラノ地下鉄(M1)のカドルナ駅(Cadorna FN)からも徒歩5分で行けます。

オブジェが印象的なカドルナ駅(Cadorna FN)

カドルナ駅ではキックボードのレンタルもしているようで、地下鉄で乗っている女性が新鮮でした。

ミラノではキックスクーターが流行っているのかな?

キックボードをチラ見したところ、ハンドル部分にQRコードがあったので、スマホアプリと連動させて利用するのかと思います。

いざ『スフォルツァ城』へ。

立派な城塞。

見る者を圧倒する煉瓦の城塞。

1796年にナポレオンによって一部の施設が破壊されたが、1891年~1905年にかけて、建築家ルカ・ベルトラミらによって修復されたそう。

もともとは、星型の形状の広大な城郭でしたが、現存しているのは元々の面積の1/4程度以下で、残りの敷地は公園や道路となっています。

私はミラノを訪れた初日の夜にスフォルツェスコ城を訪れましたが、夜はちょっと不気味でした。

夜のスフォルツェスコ城

ちょっと不気味なライトアップ

紋章はアルファロメオのシンボルマーク!

サント・スピリト門から城内へ入ってみましょう。

ヴィスコンティ家の紋章だ。アルファロメオのロゴですね。

別の門の紋章。

諸説ありますが、ヴィスコンティ家の紋章の『人を飲み込む大蛇(ビショーネ、biscione)』は、ヴィスコンティ家の先祖が森に住む大蛇を退治したことに由来。

彼らの先祖が十字軍遠征の際に、イスラム教徒がつけていた紋章をはぎ取ったものであると言われています。

ミラノ発祥の自動車メーカー・アルファロメオはミラノ市の白地に赤い十字架とヴィスコンティ家の紋章のビショーネを組み合わせたシンボルマークを使用しています。

この投稿をInstagramで見る

この紋章、イタリアのいたるところで目にすることができるので探してみましょう。

城内は開放的で圧倒される。

武器の中庭の様子。

昔の練兵場であった”武器の中庭”は開放的で気持ちがいい。

武器の中庭の様子

この投稿をInstagramで見る

フィレーテの塔

ボナ・ディ・サヴォイア塔

ボナ・ディ・サヴォイア塔の右側が博物館の入場口となっています。

貴族を感じる”公爵の中庭”

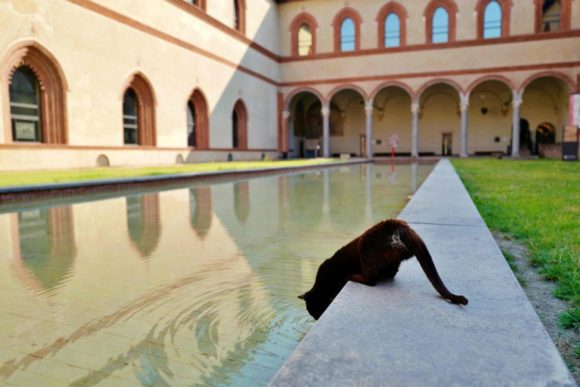

公爵の中庭は緑が豊かで、貴族のような気持ちになります(^^)

中庭には縦長の浅いプールのようなものがあり、水の揺らぎが癒されます。

まさに憩いの場です。

足湯感覚で浸かってはダメみたいです(^-^;

思わずのんびりしてしまう公爵の中庭ですが、猫たちにとっても憩いの場のようです(^^)

器用に水を飲む猫さん

ミラノは30度を超える暑さなので、猫たちも必死です。

ちょっと薄汚れた猫でした。

また、城内にはトイレ(無料)もあります。

イタリアによくある”便座がないトイレ”なので気をつけましょう。

美しい”糸巻の中庭(cortile della rocchetta) ”

アーチ状の支柱と窓のデザインが特徴的な”糸巻の中庭”。

均整な建築美を感じます。

回廊も日が差すと荘厳な雰囲気。

なぜ糸巻の中庭というのか不明ですが、城の魅力を一層深めてくれる魅力的な中庭です。

この投稿をInstagramで見る

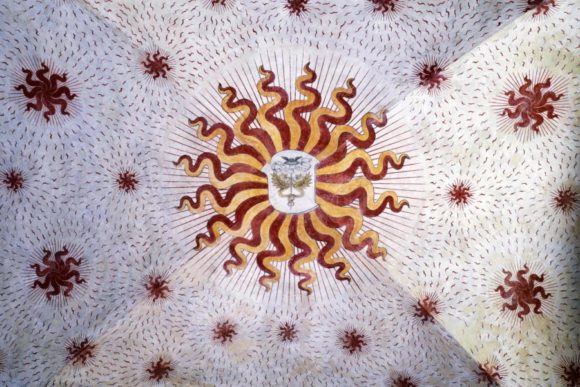

天井画が印象的なデザインで、意味深げな紋章が凝っています。

修復途中の紋章?のようなものがあり歴史を感じます。

「象」の柱廊

象を描いた15世紀のフレスコ画は「象の柱廊」と呼ばれています。

花崗岩の高い柱と豊かに刻まれたアーチストーンによって支えられた印象的なアーチは、1470年にフィレンツェの建築家Benedetto Ferriniによって設計。

祈りを捧げるような石造が印象的です。

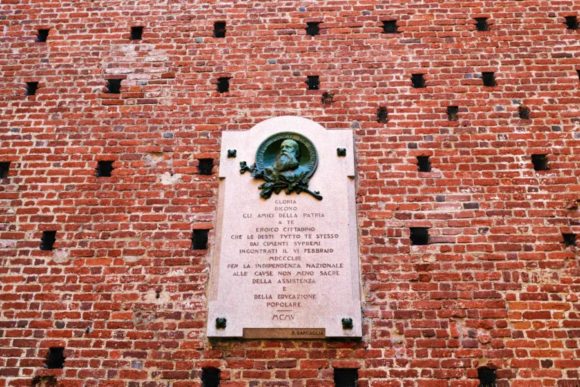

石板には文字が書かれており、ダヴィンチコード的な暗号が隠されているかもしれません。

トムハンクスも真っ青な石板。

「スフォルツァ城」の基本情報。料金は?

【住所】 Piazza Castello

【交通アクセス】 地下鉄M3ランツァLanza駅、M1カイロリCairoli駅から徒歩3分

【TEL】 02-88463703

【営業時間】 9:00~17:30(入館は17:00まで)

【所要時間】 2、3時間

【定休日】 月

【料金】 無料(市立博物館(一般:5ユーロ、学生・65歳以上:3ユーロ)、16:30~と金14:00~は入場無料)

深い歴史があるスフォルツェスコ城はかなり見応えがあり、博物館も見学すると滞在時間は半日じゃ収まらない気がします。

1日かけてじっくり見て回るのもオススメです。

城外で買ったオレンジフレーズン(3ユーロ)で喉を潤す。

以上、『スフォルツェスコ城』をピックアップしました!

城内の博物館には、400年ぶりに発見された”ダ・ヴィンチの天井画”や、ミケランジェロのロンダニーニのピエタなど見ごたえある作品が多く展示されているので、歴史・美術好きの方は必見です!

今日も最後まで読んでいただきありがとうございました!