大学時代は油彩を専攻しており、学生の頃は漠然と「30歳までに個展を開きたいなぁ」と感じていた。

月日は流れ、個展どころか絵を描く行為から数年離れていた。

「油絵は足腰が弱くなってからでも描けるし、健康に歩けるうちに絵にしたい景色を見に行こう」と考え、2021年は山に行きまくった(獲得標高72,851m、走行距離は932.9 km!)。

そして写真を撮りまくった。

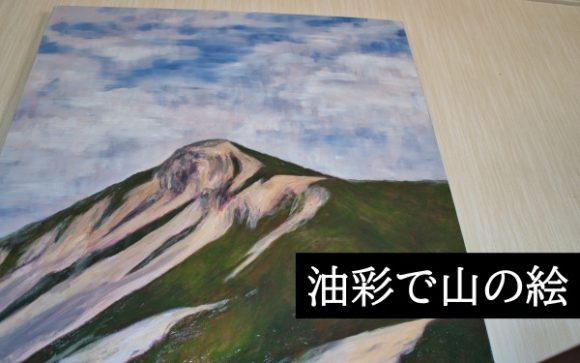

本記事では『油絵・山の絵の制作過程』を紹介します。

64倍速で撮影した動画もあるので必見です。

この記事の目次

「そこに山がないから」描く。

「なぜ、山にのぼるのか。そこに、山があるからだ」 という名言があるけれど、私にとって山の絵を描くことは「そこに山がないから」描く。

山を描くことによって、山を深く理解したい。

八ヶ岳の西天狗岳を描く。

2021年12月、テントを背負って初めて八ヶ岳を訪れた。

天候はあまり良くなかったが、数分ほど晴れたときにみえた天狗岳の稜線が印象的だった。

西天狗岳。

当初、西天狗岳に登る予定はなかったが、美しい稜線を歩いてみたかったので登った。

不思議なもので山に登ったことよりも、遠くから見たほうが充実した気持ちでした。

この美しい山を絵にしてみる。

油彩で描く山の絵・制作工程。

登山に登る行為はあっという間ですが、油絵は乾燥時間を設けるため数週間かけて描いていきます。

絵を描いている途中、何度も滑落しそうになったけど踏ん張りました(^^;

S15号サイズで下絵を描く。

下地を作っておいたS15号(65X65㎝)に鉛筆で下絵して描き始める。

下地材を2,3回塗っているキャンバスに下絵

下地の作り方はこちら参照👇

S15号のSはスクエア(正方形)という意味。

主流は F(figure/人物)やP(Paysage/風景) を使用するのですが、最近はインスタグラムの影響のせいか正方形はスタイリッシュに見えるのです。

1回目は茶系の色とホワイトの2色で描く。

1回目終了。途中段階でももう完成でいいような気になっちゃう。

揮発性油の配合を多めにして、ペインティングオイルと混ぜて塗りました。

油絵は描き進めるに従い、揮発性油の配分を「多→少」にしていきます。

※絵具のひび割れを防ぐためです。

2回目は仕上げをイメージして色を載せる。

油絵の技法や描き方は人ぞれぞれですが、私の場合、完成形の色味と反対の色(補色)で描くことが多い。

2回目は赤系の絵の具で山の陰を描き進めた。

2回目終了時の山の絵。ハンサムに仕上がってきた。

油絵で描くときは「写真のような写実的な絵画」より、モチーフ(対象物)を目の前にした時の心象を意識して描くようにしています。

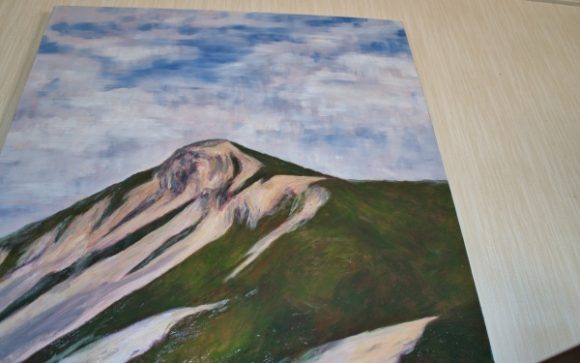

山の絵を仕上げる。

3回目は自然色を載せ、空も描いていく。

色で失敗することが良くあるので、不自然にならないか(明るすぎないか?)確認しつつ描いていきます。

ペインティングオイルに乾性油(リンシードオイル)+揮発性油(少)を混ぜて塗る。

下地の色の効果か発色が良く見える。

まだ描き進めることも可能ですが、一旦ここで筆をおきます。

久しぶりに1枚の絵を描ききった気がする。

登山並みに体力・精神力を使った(^^;

Youtubeでは制作工程が見れます。

制作合計時間は7.5時間でした(^^;長い闘い…。

筆の手入れ、洗い方は?

油絵は筆の洗いかたが重要。

①使用済みの布で絵具をふき取る

②油彩用のブラシクリーナーで洗う。

③ぬるま湯でシャンプー・リンスする。

④風通しの良いところで乾かす。

③のシャンプーリンスはメジャーな方法ではないが、筆のコシが良くなる気がします。

山の絵を部屋に飾るとおしゃれになったぞ。

乾かすために絵を壁にかけていますが、部屋に山の絵があるとQOLが上がる気がします(^^)

朝、パチリと目を覚まし横を見ると山の稜線。

フフフ、なかなかいい気分です。

山の絵を描くことは、登山と同じように充実した気持ちが得られるので「山の絵を描くワークショップ」なんて開催したら需要ありそうな気がします。

私の美術の教員免許を生かそうかな(^^;

山の絵シリーズは続く。

上の写真にチラリと載ってますが、別の山の絵も描き進めています。

たくさん描いて個展を開きたいなぁ。

以上、『油絵・山の絵の制作過程』をピックアップしました!

なかなか山に行きづらいご時世ですが、そろそろ山に行きたいものです。

さて、次はどこに登ろうかな?

今日も最後まで読んでいただきありがとうございました!

アート関連の記事はこちらを参照です♪

八ヶ岳登山の記事はこちら(^^)

私の絵の販売・紹介はこちら(^^)/